喜讯!南阳两个项目入选国家级非遗名录

来源:本站 时间:2021/6/11 11:20:49 次数:

6月10日,国务院公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,我市两个项目入选,分别为烙画(南阳烙画)、农历二十四节气(内乡打春牛习俗)。至此,南阳市国家级非遗项目已达13个。

南阳烙画是以市烙画厂为主申报的传统美术类非物质文化遗产项目。

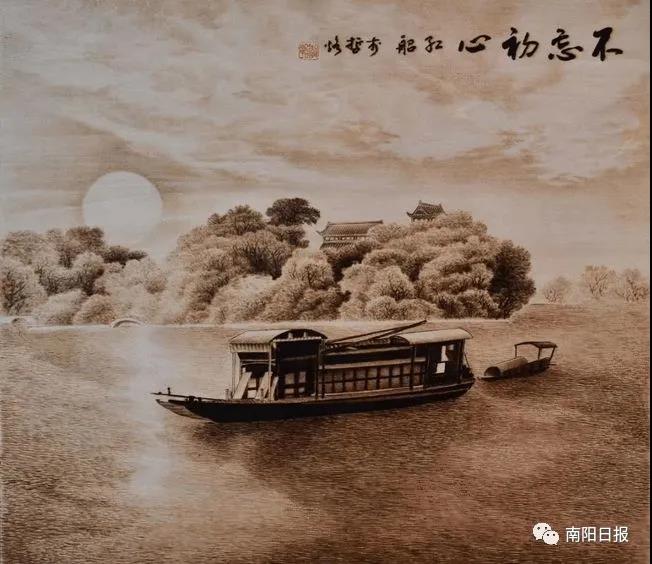

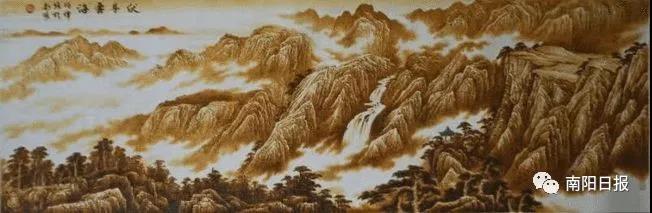

烙画亦称烙花、烫画、火笔画,发源传承于南阳一带,并高度集中于市中心城区。南阳烙画是中国烙画的代表流派,可以追溯至西汉末年刘秀称帝前的一段传说,有史记载也有140余年历史。现以市中心城区为核心分布区域,在世代传承中,逐渐传播到了省内及省外部分地区,受众广泛,深受海内外人士的赞赏和喜爱。

据市烙画厂厂长李哲介绍,南阳烙画是根据炭化原理,以高温烙具在材料上勾勒烘烫,呈现自然的淡黄、中黄、棕、黑等变化,达到近似中国画墨分五色的笔墨效果,题材涵盖人物、山水、花鸟等。现有18个系列、136个品种、上千个花色。烙画筷子有花鸟、人物、山水等;木板烙画有不同规格样式的烙画作品,大到壁挂、站屏,小至台屏等;丝绢烙画大至十几米的长卷巨制,小至袖珍手卷等。

打春牛,文化多样性的生动见证

古语说“阳气送冬走,春打六九头”“一年之计在于春”。立春是二十四节气中的第一个节气,民间称“打春”。“打春牛”是流行于内乡县的习俗,是人们自发组织的围绕时令节点的农事庆祝仪式,是人类文化多样性的生动见证。

据介绍,“打春牛”源于周代《礼记·月令》中的“出土牛,以送寒气”之说。这一活动固定于立春之日,始于汉代。其后历代都有关于制土牛的记载。目前,全国各地仅内乡县衙保留有“打春牛”这种活动。

13个国家级非遗,南阳的文化记忆

记者从市文化广电和旅游局了解到,此前,国务院已公布了四批国家级非物质文化遗产名录,我市的板头曲(南阳市)、宛梆(内乡县)、大调曲子(南阳市)、三弦书(南阳市)、镇平玉雕(镇平县)、方城石猴(方城县)、盘古神话(桐柏县)、西坪民歌(西峡县)、越调(邓州市)、皮影戏(桐柏县)、罗卷戏(邓州市)入选,加上此次入选的两个项目,我市已有13个项目入选。这些代表着南阳记忆与文化品位的非遗项目,每一个背后都有着数代人的坚守。