烙画故事——西关卧佛寺“烙花张"

来源:本站 时间:2019/6/21 13:09:26 次数:

南阳烙花早期以筷子、手章盒、拐杖等为主,其中烙画筷子铺多有名气,像方玉堂的”福聚恒“,卧佛寺的“烙花张”等。

外祖父是卧工,烙花姿势酷似吸鸦.片烟,刚解放时还差点被公安部门误查。他对山水、人物、花鸟各种题材都很精通,最擅长烙博古花瓶、雄鸡、喜鹊以及红楼、西厢、八仙古装人物画。他的画构图简练,布景严谨,线条流畅,着色润泽,花鸟、人物都干净利索,生动传神。他能根据不同情况,精.确掌握用笔粗细、轻重、疾徐,所以画面层次分明,浓淡对比讲究。款识更是笔笔精到,潇洒劲秀,有赵体之风;个别顿笔较重,有碑刻的韵味;字的间隔适中,大小错落有致,字多而小的款识直得像一炷香。

1958年南阳成立烙花厂,张家有七、八人参加,舅舅张文瑞还当上了工会主席。外祖父是全厂唯.一的卧工,德高望重,技艺超群,所以厂里特许他在家里工作。

1962年,正值国家困难时期,外祖父已是古稀老人了,由于画画太辛苦,厂里只让他填款识。当时我在南阳第.一高中读书,外祖父常对我讲笔划搭配、避让的知识,以及古人刻苦学书的故事,对我启发很大。为减轻外祖父的工作量,我也开始学习烙花填款,经过千百次的磨练,终于得到外祖父的认可,让我替他填写一部分。他还高兴地拿着我填款的筷子让亲朋好友看,这些筷子走外贸远销东南亚各国,主要供华侨使用。

“烙花张”艺术水平很高,但可惜留传下来的极少。主要原因是购买者没把它当作艺术品,只把它当作生活用品,随用随坏随丢。而家人认为自己会做,不稀罕,也不注意保存。

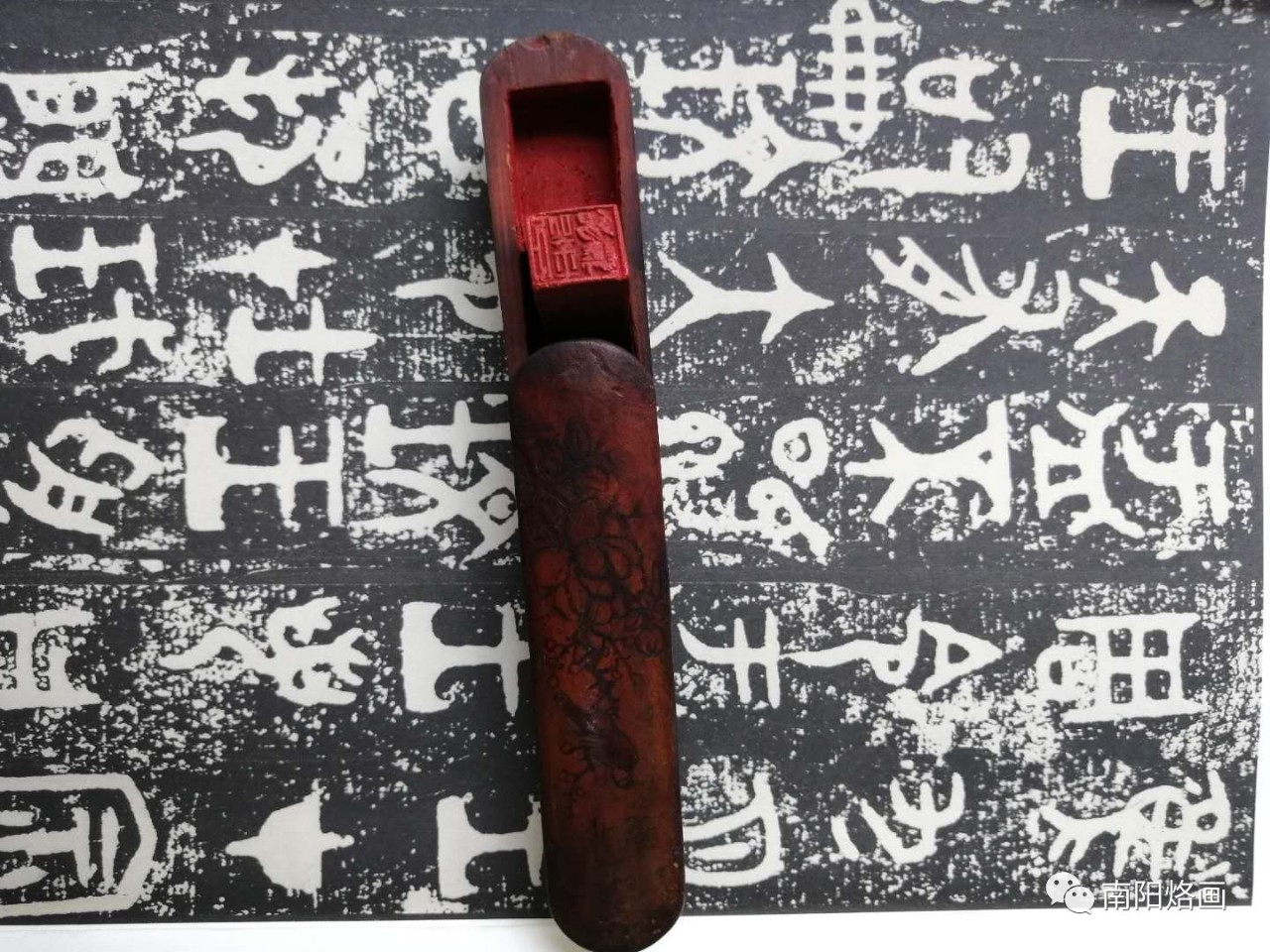

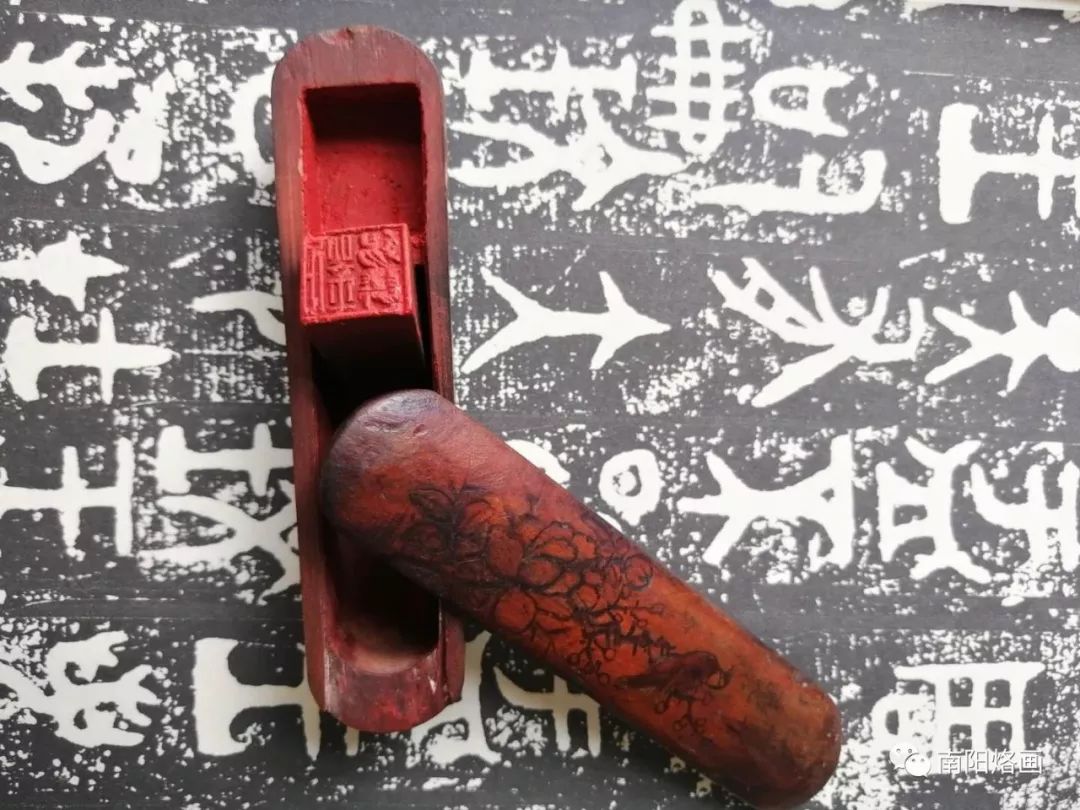

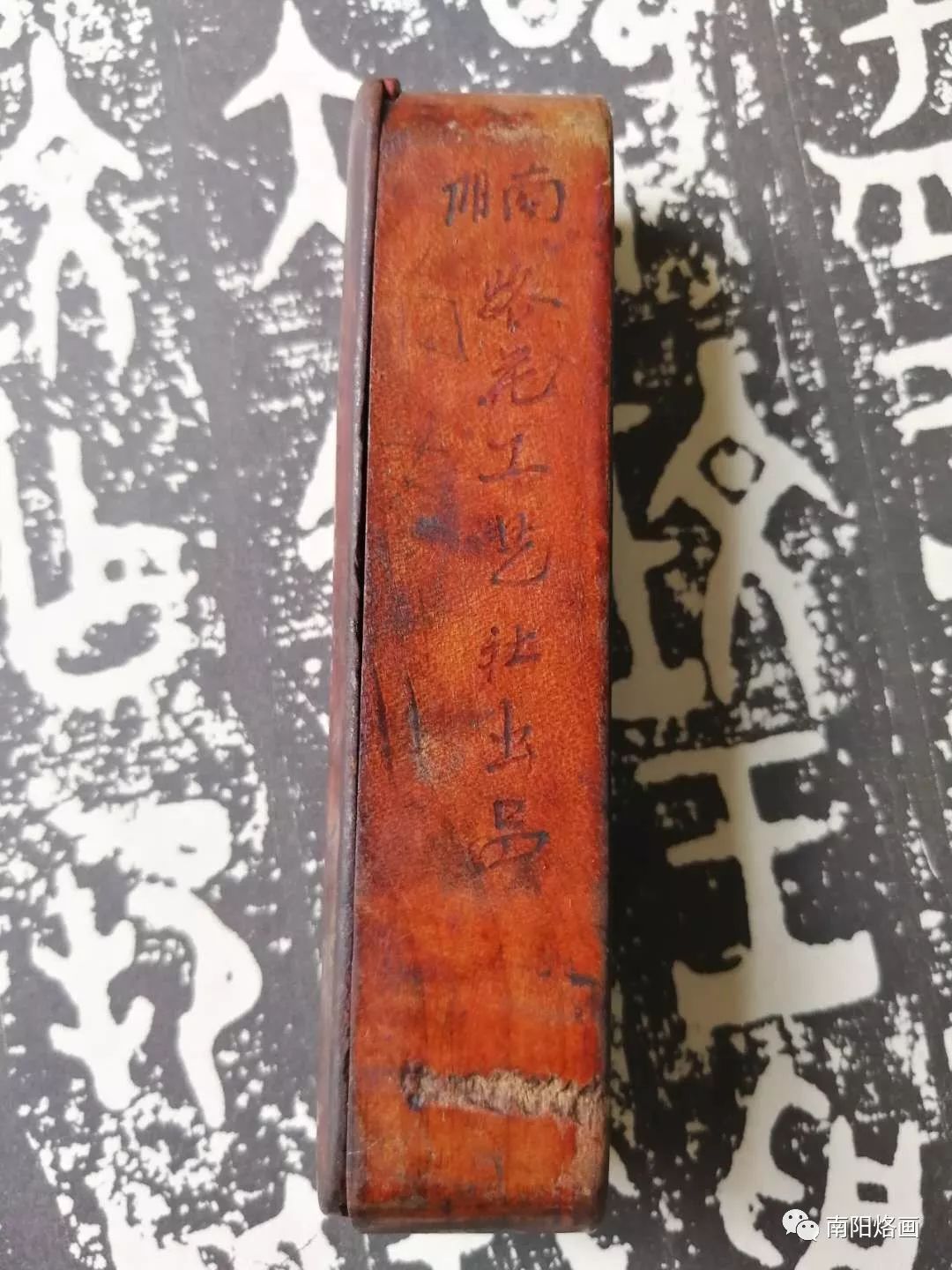

幸而我手里还保存一枚手章盒。这是我上初中时,舅舅张文瑞亲自烙制的。这枚手章盒系长方体,宽、高各2厘米,长10厘米,正面盒盖上烙的是手拿扇子款款走动的红娘,身后配以院墙、竹子、花草。布景严谨,线条流畅,人物形象很美。加之在香油里浸泡过,所以通体滑润亮泽。这件制品逾45年而得以保存下来,是弥足珍贵了。 和我一起插队的农友、邢台的刘瑞生还保存了一双筷子。那是在1969年,我们大学毕业到河北威县插队劳动不久,我舅舅张文瑞亲自烙制赠送的。同村的几个男生每人一双,画的是一幅“雄鸡一唱天下白”的“旭日东升图”。刘瑞生舍不得用,裹了好几层布,细心保存起来,秘不示人。即使他的孩子也只见过一次。今年春天我到他家,才有幸观赏一下,如同看一件稀世.珍宝。

山门前有石狮、卧佛大殿,左右对称的厢房,院内有香炉,古石刻林立,古树若干株,最.高建筑是两层翘角的楼房,雕梁画栋,山门内的四大天王像栩栩如生,卧佛酣睡如真,是一处休身养性的好去处。

注:张西藩(张西凡)为赵星三的四大徒弟之一。本文作者系张西凡外孙。