合语的笔

来源:本站 时间:2017/6/27 16:32:07 次数:

2002年的一天,一位朋友到办公室闲谈,不知怎么就说起了南阳烙画,说南阳市烙画厂烙了一幅丝绢套色烙画《清明上河图》,作品的价值不在《清明上河图》,在“丝绢套色烙画”上,这是烙画的艺术创新。

第二天,约上摄影记者赵明禄去一看究竟,就这样认识了这幅画的烙者卢合语。那是一幅长15米、高0.64米的丝绢套色烙画《清明上河图》,是卢合语用4个月时间烙成的。传统烙画主要是竹木、宣纸烙画,丝绢烙画在当时仅有10余年的历史,丝绢套色烙画的出现时间更短,艺术难度更大。回来写了篇新闻发在了人民日报*海外版。

那次,与卢合语接触不多,后来也再无联系,偶尔听到他一些消息,都是说他的烙画事儿,越来越好了,日臻大气等等。

前几天,又听闻他在第十三届中国(深圳)国际文化产业博览交易会上获得一个“中国工艺美术文化创意奖铜奖”,也没太当回事儿,一支铁笔30年为他带去的荣誉多了,又是“南阳烙画”传承人,这次获这个奖正常不过。

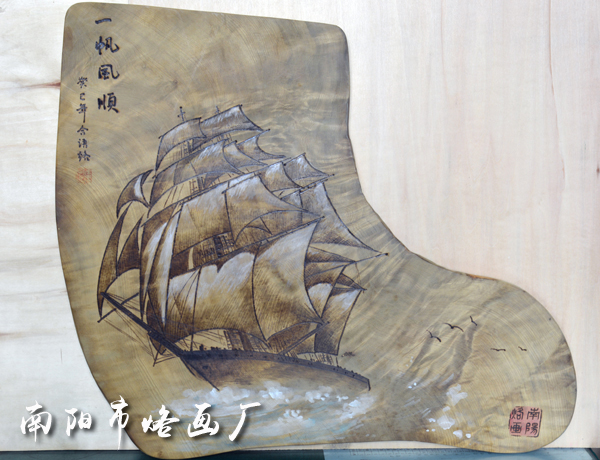

真正引起我对卢合语烙画艺术思考的是上周的一次闲聊。一天下午,外地友人说想看一看南阳烙画,就走进了南阳市烙画厂,走进了卢合语的办公室。闲聊中见桌上一书,河北一位烙画者作品集,集子里是乡愁的记忆,乍一看,似国画,似油画,封面上却清楚地写着“烙画艺术”。烙画是南阳“三宝”之一,但我未曾深究。卢合语说,这些年全国烙画发展很快,其他绘画艺术如国画、油画等与烙画互植的艺术创新时有出现,像这本集子里的作品在国画里植入烙画,在烙画里又融入国画、油画技法,属于现代烙画艺术,也很受欢迎,应该说是对烙画艺术的一种探索。作为“南阳烙画传承人,我更倾向于南阳烙画的传统味道。传统的,原味的烙画应该一代代传承下去。当然原味的,也不是说一成不变,像丝绢套色烙画就属于创新。同时,我也赞成做一些跨门类的艺术探索。”卢合语说。看卢合语的烙画,《清明上河图》《中华魂》《三顾茅庐》《奔马图》及至花鸟虫鱼等,多以传统艺术手法为主,体现的是南阳烙画的艺术精髓,但在内容与技法表现形式上又有大胆拓展,有不少探索的成分在里边。

南阳烙画,辉煌期走进过宫廷,广为普通人家所爱。前些年一度步入衰落以致生存维艰,后在烙画人及多方后在努力下渐渐地走了过来。今天,随着艺术进家庭及传统文化的复苏对人们生活潜移默化的影响,越来越多的人开始关注烙画、消费烙画。在“深圳、广州,烙画有一定的高端消费群体,大家的作品动辄数万、十几万元,烙画一如国画,烙画家一如国画大家……”卢合语感慨,“烙画是南阳的,看到在其他地方的火热,心里有激动,又有失落,但更多的是高兴。”

“如何让南阳烙画在本土也火起来,艺术家的价值也能够得到真正的体现,是我们烙画人思考的一个问题。”卢合语握着手中的铁笔陷入了沉思……

(文章来自南阳晚报总第7851期 晚报记者 郭起华)