艺海拾贝半世辛,磨杵烧炭炼丹青

来源:本站 时间:2022/10/22 16:37:57 次数:

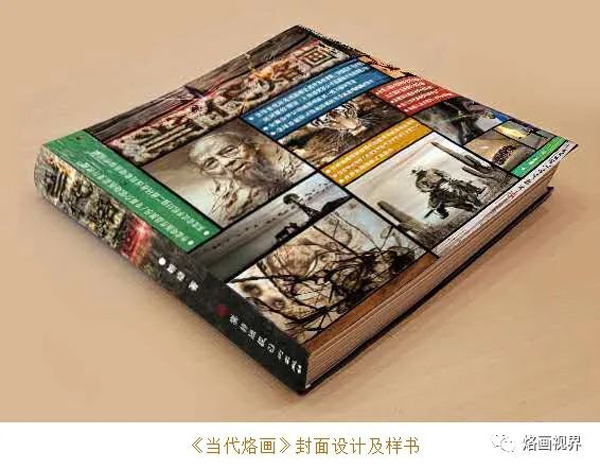

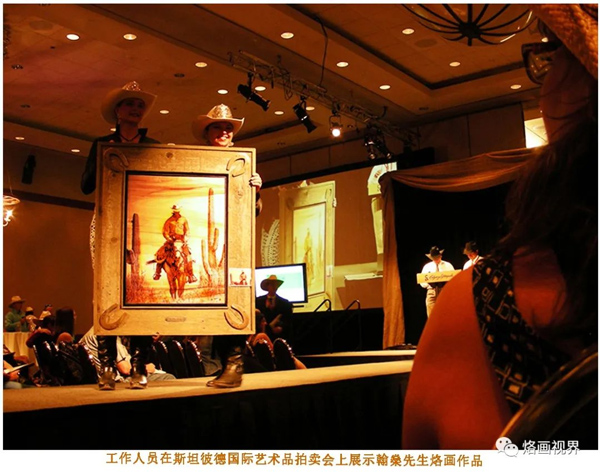

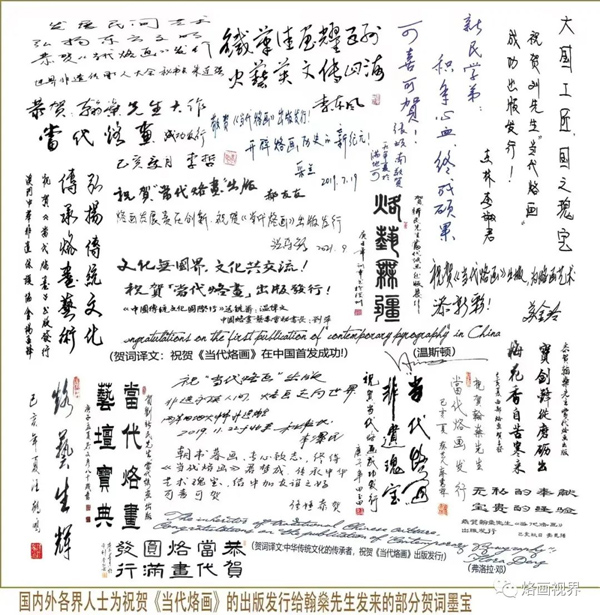

编者语:本刊获悉因疫情暂时滞留海外的中国旅加烙画家翰燊先生的《美篇》处女作甫一上线发布便好评如潮,甚至得到《美篇》管理员的褒奖与关注。有烙画业内《美篇》资深老会员惊叹:一则烙画《美篇》短文初试锋芒能收获如此骄人业绩,这对于疫情下市场低迷的非遗画种而言绝对是一股清流和鼓舞人心的正能量。《烙画视界》上期转载翰燊先生《美篇》后也同样收到诸多读者热议与好评。根据读者要求征得翰燊先生同意,《烙画视界》拟从本期起分多期独家配图转载翰燊先生《当代烙画》序及部分翰燊先生烙画作品,以飨一直关注《烙画视界》的烙画界友人。

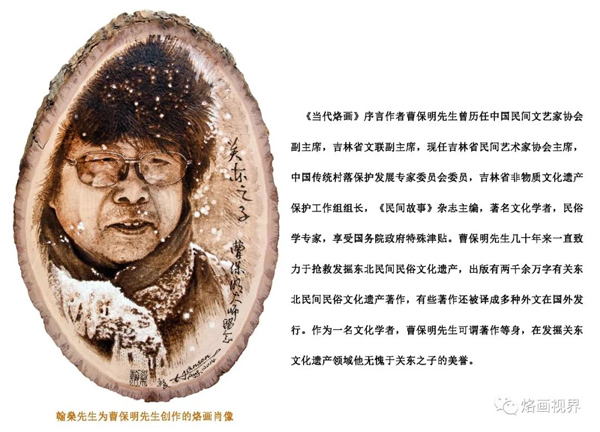

该序由我国著名文化学者、民俗学家曹保明先生撰写,曹保明先生曾历任中国民间文艺家协会副主席,吉林省文联副主席,现任吉林省民间文艺家协会主席,中国传统村落保护发展专家委员会委员,吉林省非物质文化遗产保护工作组组长等职。

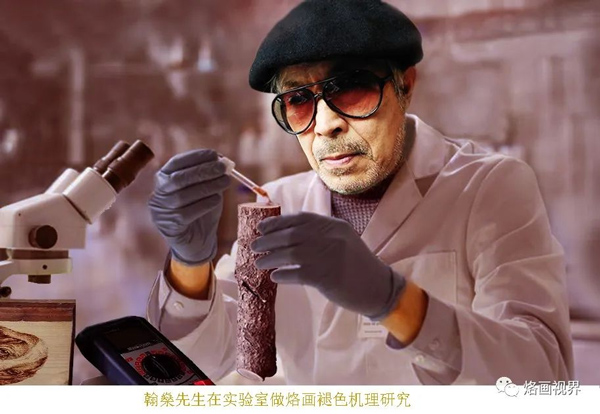

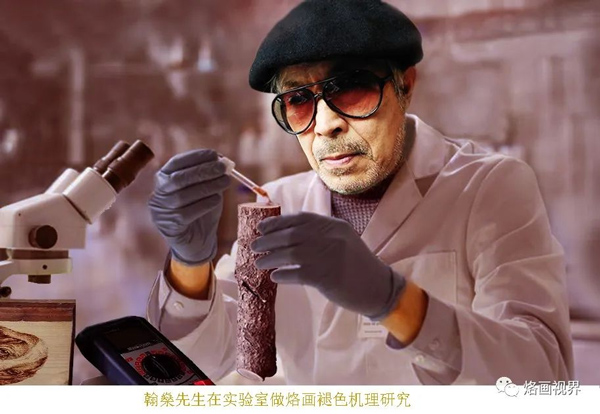

在《科研篇》中我们看到,他是如何仅凭一己之力攻克烙画褪色这个困扰烙画界近一个世纪的世界性难题的。曾有国内某知名烙画家戏称,谁要是能攻克烙画褪色难题就可获诺贝尔大奖。是啊,想凭一己之力攻克这个世界性难题无异于异想天开的幻想。而要把这个幻想变为现实,研究者首先必须酷爱烙画到痴迷程度,并要具备超常的绘画天赋和理想主义情怀,还要具有发明创造能力和广博的科技知识储备,在国际互联网时代,这个研究者还要具备较强的英文阅读和交流能力,以便可以根据科研需要通过国际互联网获取最新相关科技信息,因而,研究者还要具备高超的‘搜商’。同时研究者要有甘为这场毫无回报可能的投资买单的奉献精神,更要有股耐得住寂寞,经得起失败的舍己成仁精神。在漫漫烙画历史长河中,能同时满足这么多近乎苛刻条件的人,可谓微乎其微,即便可能也绝对是个极小概率事件。值得庆幸的是本书作者却刚巧就在我们这个时代里出现了。

“成功的路上不挤,因为坚持的人不多”,这几乎成了他自费科研路上的座右铭,这注定是一场异常艰辛寂寞的持久战和布满荆棘坎坷的科研之路。他这一坚持就是二十年,从满头乌发到两鬓斑白,他在烙画褪色机理探索的道路上堪称孤独,二十年的科研苦旅终于迎来了烙画褪色机理这个世界性难题的攻克,二十年的艰苦跋涉,他像一个登山者一样终于代表炎黄子孙站上了这个研究领域的世界之巅,他为祖国赢得了荣誉,也赢得了国际烙画界的赞誉。国际烙画家协会主席凯瑟琳女士在收到该项研究成果的英文版后立即给予了极大肯定与褒奖。她将这项突破性成果誉之为“一个送给全世界所有正在寻求将烙画保存至未来世代的烙画家们的礼物。”(It is a gift to all pyrography artists looking to preserve their works for future generations.)

“成功的路上不挤,因为坚持的人不多”,这几乎成了他自费科研路上的座右铭,这注定是一场异常艰辛寂寞的持久战和布满荆棘坎坷的科研之路。他这一坚持就是二十年,从满头乌发到两鬓斑白,他在烙画褪色机理探索的道路上堪称孤独,二十年的科研苦旅终于迎来了烙画褪色机理这个世界性难题的攻克,二十年的艰苦跋涉,他像一个登山者一样终于代表炎黄子孙站上了这个研究领域的世界之巅,他为祖国赢得了荣誉,也赢得了国际烙画界的赞誉。国际烙画家协会主席凯瑟琳女士在收到该项研究成果的英文版后立即给予了极大肯定与褒奖。她将这项突破性成果誉之为“一个送给全世界所有正在寻求将烙画保存至未来世代的烙画家们的礼物。”(It is a gift to all pyrography artists looking to preserve their works for future generations.)

人们常说十年磨一剑,而一位艺术家却用二十年时间默默无闻地潜心研究并攻克一个本不属于艺术领域的科技问题,这不能不令人肃然起敬,更别说像本书作者这样的烙画家,通过自己的艰苦实践与无私奉献为烙画界扫清一个阻碍世界烙画发展的几乎不可逾越的路障,这才是我们这个时代最需要的复合型艺术家。

作者在投身烙画褪色机理研究的同时,时刻也没忘记如何将烙画技法与烙画语言有机结合起来,继而创建一套独立烙画语言系统的探索与研究。为了深入浅出地阐述‘烙画语言’这个理论性较强且对烙画发展极其重要而艰深的学术概念,他特将本已终稿完结的部分篇章中的相关内容拆分出来,编入《语言篇》中。这一拆一编间不知又耗去了他多少个不眠之夜,而他这样做的目的仅仅只是为了能够更加形象生动地从内涵与外延两个方面以更加平实的语言将这些晦涩抽象的学术问题像唠家常一样娓娓道来。

作者在投身烙画褪色机理研究的同时,时刻也没忘记如何将烙画技法与烙画语言有机结合起来,继而创建一套独立烙画语言系统的探索与研究。为了深入浅出地阐述‘烙画语言’这个理论性较强且对烙画发展极其重要而艰深的学术概念,他特将本已终稿完结的部分篇章中的相关内容拆分出来,编入《语言篇》中。这一拆一编间不知又耗去了他多少个不眠之夜,而他这样做的目的仅仅只是为了能够更加形象生动地从内涵与外延两个方面以更加平实的语言将这些晦涩抽象的学术问题像唠家常一样娓娓道来。

“诗是无形画,画是有形诗”。古代文人墨客素有援画论词,籍词论画的传统。这在我国古代文艺发展史上有着特殊的作用和意义。各种文艺门类相互借鉴、相互发明,构成了中国古代文艺史上的奇妙景观。这同时也是中国绘画语言的源泉所在。为了深度开掘中国特色烙画语言元素和画面意境,作者苛求自己效法元代著名画家倪瓒那样,“每作画,必题一诗”。对于现代人而言,在实际创作中要想做到每画必诗其实还是有一定难度的,这不光需要作者书画俱佳,更需要谙熟古典诗词格律。在欣赏本书作者烙画作品的同时,品读其题诗赋辞,感受其吟咏浅唱,总能感受到一番别样意境与雅趣。“问渠哪得清如许?为有源头活水来。”正是作者深厚的艺术修养和文史底蕴丰富了其炽热铁笔下那独特的烙画语言和令人耳目一新的火笔丹青。

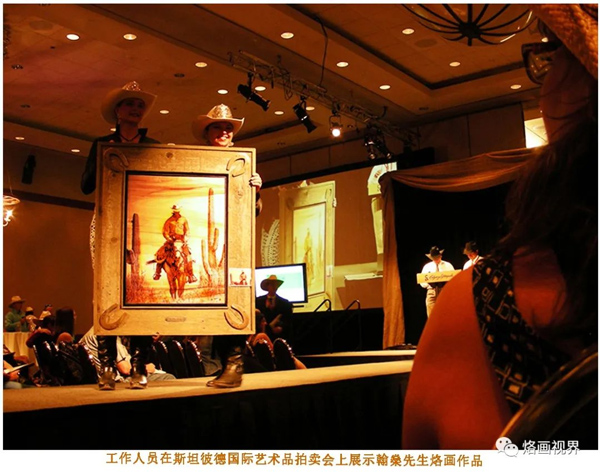

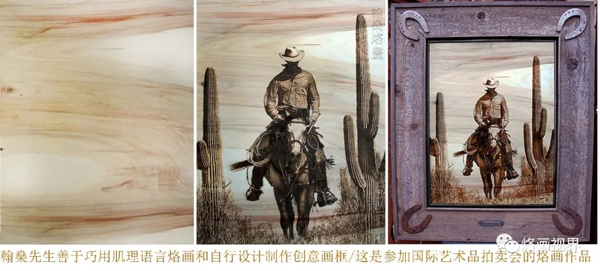

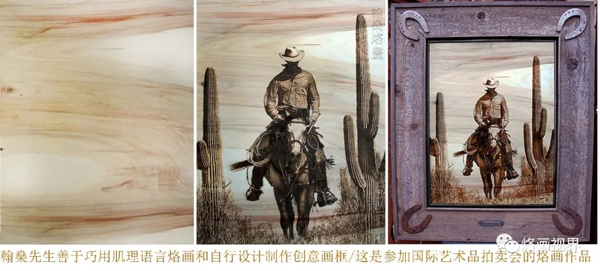

欣赏作者目不暇接的烙画作品时,最引人入胜的莫过于他对媒材肌理语言的深度开掘与巧妙利用。他那出神入化,鬼斧神工般的烙画语言每每总令人感叹不已、拍案叫绝。无论是入木三分还是烙穿纸背,抑或是‘弄拙成巧’,天趣人意,他总能将各种烙画媒材的肌理发掘运用到极致。在他眼里,不管是古代烙画还是当代烙画、抑或是东方烙画还是西方烙画,在历史长河中烙画的肌理语言始终在源源不断地与时俱进。他认为不同烙画工具在与不同媒材的对话中总能创造出永不枯竭的偶发肌理语言。因而他始终把肌理语言的巧妙应用摆在烙画创作的重要位置。而如何运用媒材肌理语言,则体现了一个烙画家观察力和想象力的敏锐程度以及将其巧妙地运用于创作中的综合能力。国际烙画家协会主席凯瑟琳女士看过这本书的部分图文英译版后对此给予了高度评价,她说:“Simon Liu先生以其天趣人意,弄拙成巧的艺术眼光对烙画语言和媒材肌理做了全新的建构与诠释,那些美丽的木材缺陷总能在他的笔下得以重生。… …这本书不仅堪称当代烙画的艺术宝库,更是送给所有烙画家的一个礼物… …”( It’s clear that Simon Liu's knowledge of wood-- its varied textures and beautiful defects—along with his artistic eye and pyro-language have allowed him a unique perspective into pyrography preservation. … … This book is not only a treasure trove of Simon's contemporary fine art pyrography, … …His book is a gift to all pyrography artists of the world … …)

他在半个世纪游历列国、艺海沉浮中励炼出了一对洞悉自然肌理的火眼金睛,他可以在天赋般的细部肌理中看到大自然的原始秩序和生命力,于是他对威尼斯建筑诗人Carol Scarpa所说:“细部是对自然的崇拜。”更加了然于心,他深刻体悟到,只有肌理语言的恰当运用才能使烙画作品更丰富多彩,更富有视觉冲击力,继而也使烙画作品更加鲜活夺目、生动感人。因而,可以说媒材的自然肌理不光是烙画的肌肤,更是烙画的灵魂与魅力所在。

他在半个世纪游历列国、艺海沉浮中励炼出了一对洞悉自然肌理的火眼金睛,他可以在天赋般的细部肌理中看到大自然的原始秩序和生命力,于是他对威尼斯建筑诗人Carol Scarpa所说:“细部是对自然的崇拜。”更加了然于心,他深刻体悟到,只有肌理语言的恰当运用才能使烙画作品更丰富多彩,更富有视觉冲击力,继而也使烙画作品更加鲜活夺目、生动感人。因而,可以说媒材的自然肌理不光是烙画的肌肤,更是烙画的灵魂与魅力所在。

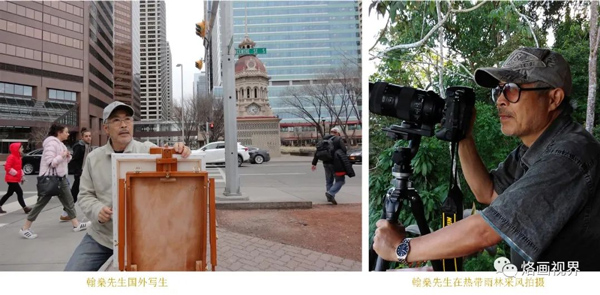

作者时刻心系祖国烙画事业的发展,并始终以振兴中华烙画为己任。他深悟‘古为今用,洋为中用’以及‘他山之石,可以攻玉’的个中哲理。老骥伏枥,壮心不已,随着年龄的增长他心底那份为振兴中华烙画鞠躬尽瘁死而后已的使命感愈发强烈。因而,每次旅居加拿大时他都宁可不厌其烦地申请旅游签证,而拒绝申请永居身份。他把每次海外旅居都当作一次异域采风和国外烙画艺术交流考察以及讲好中国故事、弘扬中华非遗烙画的绝佳机会。他深刻意识到,中华传统文化,尤其是作为‘绘画艺术活化石’和非物质文化遗产的烙画要想在新世纪里‘创新性发展,创造性继承’,就必须敞开胸襟,放眼世界,跟上时代前进的步伐,在拓展国际视野的同时,逐步加强与国际烙画领域的学术交流和理论探索。他的这个学术观念集中体现在书中的《国际篇》里,品读该篇可以深切地感受到作者那颗随时准备报效祖国的赤子之心。研读《国际篇》中收录的大量以‘火’为笔的国外艺术家及其作品简介不免使人感慨万千,在茫茫网海中搜集、整理、翻译乃至后期图像编辑制作堪称卷帙浩繁的海量信息真的难以想象作者该为此耗费了多少心血与辛勤汗水。常言道,一分耕耘一分收获,相信这些珍贵的最新国际烙画信息必将对开拓国内烙画界及爱好者的国际视野起到无可替代的巨大推动作用。而《当代烙画》在国内的出版发行也标志着中国烙画已崛起于世界烙画艺术之林。总之,无论是在攻克烙画褪色这个世界性难题领域的贡献,还是在构建烙画语言系统方面的建树,作为一本百科全书式的烙画文献,《当代烙画》的出版必将因其划时代的里程碑意义而载入国内外烙画史册。

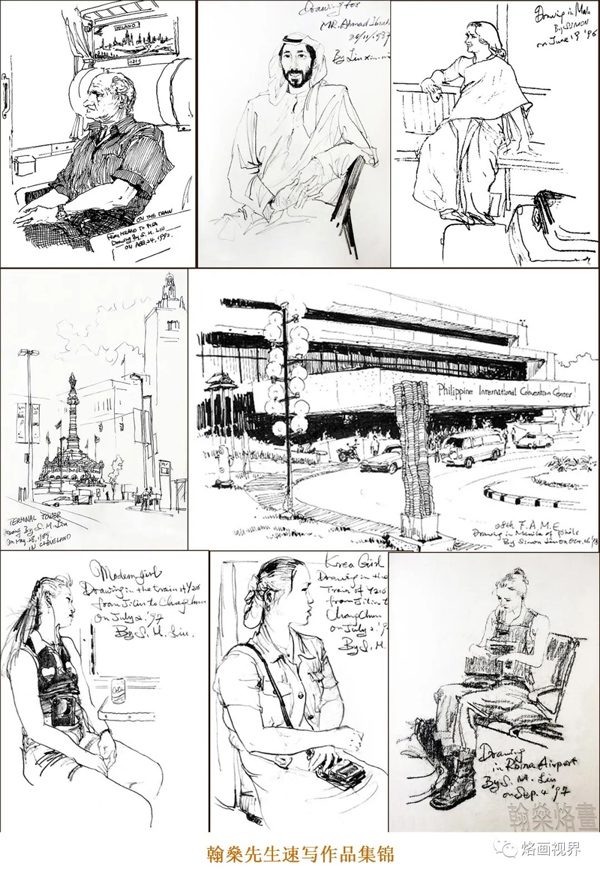

据作者讲,他之所以用‘翰燊’为《当代烙画》署名, 只是想以‘三味真火炼丹青,铁笔驰翰家国情’明志。籍以彪铭自己烙画的中华血统和对祖辈烙画的传承。作者还在他那本画满各种烙画素材的速写簿里大气磅礴地写下了这样的诗句:“艺海拾贝半世辛,磨杵烧炭炼丹青。十指参透烟火味,铁笔烙穿古来今。”在本序结尾之际由衷地祝愿《当代烙画》早日成功出版发行,并期望作者在推动中国烙画事业发展以及增进国际烙画学术交流方面做出更加卓越的贡献。

据作者讲,他之所以用‘翰燊’为《当代烙画》署名, 只是想以‘三味真火炼丹青,铁笔驰翰家国情’明志。籍以彪铭自己烙画的中华血统和对祖辈烙画的传承。作者还在他那本画满各种烙画素材的速写簿里大气磅礴地写下了这样的诗句:“艺海拾贝半世辛,磨杵烧炭炼丹青。十指参透烟火味,铁笔烙穿古来今。”在本序结尾之际由衷地祝愿《当代烙画》早日成功出版发行,并期望作者在推动中国烙画事业发展以及增进国际烙画学术交流方面做出更加卓越的贡献。

该序由我国著名文化学者、民俗学家曹保明先生撰写,曹保明先生曾历任中国民间文艺家协会副主席,吉林省文联副主席,现任吉林省民间文艺家协会主席,中国传统村落保护发展专家委员会委员,吉林省非物质文化遗产保护工作组组长等职。

《当代烙画》序

——曹保明

近年来在举国上下大力弘扬中华优秀传统文化的良好社会氛围下,非物质文化遗产得到了卓有成效的保护与传承。作为非遗项目的烙画也犹如枯木逢春般迎来一个前所未有的历史机遇期。各地民间烙画社团组织,烙画体验馆乃至不同层次的校园烙画讲座也如雨后春笋般应运而生。随着现代科技的迅猛发展,烙画工具与媒材也发生了翻天覆地的变化。烙画工具已不再仅仅是火烙铁,电烙铁;烙画媒材也不再局限于胶合板、葫芦等传统材料。以往的烙画定义也因之而不再适应当代烙画的内涵与外延了。而工具与媒材的革命性进步更使当代烙画的应用领域和艺术表现形式发生了根本性的嬗变,这嬗变来得如此之快,快得犹如电光石火。曾几何时,烙画作坊的烟火之气尚未消尽,电子调温、激光数控烙画工具就已全副武装上阵了,以至于烙画在这场时空穿越般的技术进步中尚未进化出一套与之相适应的烙画语言系统就直接跨入了互联网与大数据时代。这就造成了一种类似“视暂留效应”的烙画作品落后于工具创新的迟滞现象。诸如,我们在参观烙画展或浏览网络烙画图片时,总会感觉当下烙画作品似乎没有像烙画工具那样跟上时代发展的步伐。原创烙画作品鲜若凤毛麟爪,绝大部分烙画仍是以临摹国画、油画和照片为主的乏善可陈之作;而烙画理论著作则更是寥若晨星。再加上阻碍烙画发展的烙画褪色机理研究领域至今仍是一片空白。这一切都严重制约了烙画艺术的与时俱进,继而使其仍蹒跚踟躕于汇入大美术之路的半途之中。正是在这样一个大时代背景下,本书作者倾半生心血,凝聚二十余万字,包括作者原创烙画在内收入四百余幅珍贵插图,从上世纪末叶至今,历时二十余年奉献了这部划时代的烙画理论巨著。即便在国际烙画业界该书也堪称一部百科全书式的烙画理论文献。作者以其深厚广博的阅历和纵览全球的国际视野,将当代烙画收入他的广角镜和显微镜下。全书共十一个篇章。作者如数家珍般地从烙画《历史篇》写到《国际篇》,篇篇紧凑,环环相扣,层层深入地向读者展示了当代烙画的全息图景。从原始人类的洞穴壁画、古印加烙画到马王堆烙印漆器以及战国烙马印,再到英国维多利亚时代和纽约佛莱密斯艺术公司的烙画鼎盛时期,最后又穿越回当代烙画的现实语境中。读者仿若身临其境般随同作者一起在古今中外的烙画历史坐标系中进行了一次纵横驰骋的时空穿越。

在《科研篇》中我们看到,他是如何仅凭一己之力攻克烙画褪色这个困扰烙画界近一个世纪的世界性难题的。曾有国内某知名烙画家戏称,谁要是能攻克烙画褪色难题就可获诺贝尔大奖。是啊,想凭一己之力攻克这个世界性难题无异于异想天开的幻想。而要把这个幻想变为现实,研究者首先必须酷爱烙画到痴迷程度,并要具备超常的绘画天赋和理想主义情怀,还要具有发明创造能力和广博的科技知识储备,在国际互联网时代,这个研究者还要具备较强的英文阅读和交流能力,以便可以根据科研需要通过国际互联网获取最新相关科技信息,因而,研究者还要具备高超的‘搜商’。同时研究者要有甘为这场毫无回报可能的投资买单的奉献精神,更要有股耐得住寂寞,经得起失败的舍己成仁精神。在漫漫烙画历史长河中,能同时满足这么多近乎苛刻条件的人,可谓微乎其微,即便可能也绝对是个极小概率事件。值得庆幸的是本书作者却刚巧就在我们这个时代里出现了。

人们常说十年磨一剑,而一位艺术家却用二十年时间默默无闻地潜心研究并攻克一个本不属于艺术领域的科技问题,这不能不令人肃然起敬,更别说像本书作者这样的烙画家,通过自己的艰苦实践与无私奉献为烙画界扫清一个阻碍世界烙画发展的几乎不可逾越的路障,这才是我们这个时代最需要的复合型艺术家。

“诗是无形画,画是有形诗”。古代文人墨客素有援画论词,籍词论画的传统。这在我国古代文艺发展史上有着特殊的作用和意义。各种文艺门类相互借鉴、相互发明,构成了中国古代文艺史上的奇妙景观。这同时也是中国绘画语言的源泉所在。为了深度开掘中国特色烙画语言元素和画面意境,作者苛求自己效法元代著名画家倪瓒那样,“每作画,必题一诗”。对于现代人而言,在实际创作中要想做到每画必诗其实还是有一定难度的,这不光需要作者书画俱佳,更需要谙熟古典诗词格律。在欣赏本书作者烙画作品的同时,品读其题诗赋辞,感受其吟咏浅唱,总能感受到一番别样意境与雅趣。“问渠哪得清如许?为有源头活水来。”正是作者深厚的艺术修养和文史底蕴丰富了其炽热铁笔下那独特的烙画语言和令人耳目一新的火笔丹青。

欣赏作者目不暇接的烙画作品时,最引人入胜的莫过于他对媒材肌理语言的深度开掘与巧妙利用。他那出神入化,鬼斧神工般的烙画语言每每总令人感叹不已、拍案叫绝。无论是入木三分还是烙穿纸背,抑或是‘弄拙成巧’,天趣人意,他总能将各种烙画媒材的肌理发掘运用到极致。在他眼里,不管是古代烙画还是当代烙画、抑或是东方烙画还是西方烙画,在历史长河中烙画的肌理语言始终在源源不断地与时俱进。他认为不同烙画工具在与不同媒材的对话中总能创造出永不枯竭的偶发肌理语言。因而他始终把肌理语言的巧妙应用摆在烙画创作的重要位置。而如何运用媒材肌理语言,则体现了一个烙画家观察力和想象力的敏锐程度以及将其巧妙地运用于创作中的综合能力。国际烙画家协会主席凯瑟琳女士看过这本书的部分图文英译版后对此给予了高度评价,她说:“Simon Liu先生以其天趣人意,弄拙成巧的艺术眼光对烙画语言和媒材肌理做了全新的建构与诠释,那些美丽的木材缺陷总能在他的笔下得以重生。… …这本书不仅堪称当代烙画的艺术宝库,更是送给所有烙画家的一个礼物… …”( It’s clear that Simon Liu's knowledge of wood-- its varied textures and beautiful defects—along with his artistic eye and pyro-language have allowed him a unique perspective into pyrography preservation. … … This book is not only a treasure trove of Simon's contemporary fine art pyrography, … …His book is a gift to all pyrography artists of the world … …)

作者时刻心系祖国烙画事业的发展,并始终以振兴中华烙画为己任。他深悟‘古为今用,洋为中用’以及‘他山之石,可以攻玉’的个中哲理。老骥伏枥,壮心不已,随着年龄的增长他心底那份为振兴中华烙画鞠躬尽瘁死而后已的使命感愈发强烈。因而,每次旅居加拿大时他都宁可不厌其烦地申请旅游签证,而拒绝申请永居身份。他把每次海外旅居都当作一次异域采风和国外烙画艺术交流考察以及讲好中国故事、弘扬中华非遗烙画的绝佳机会。他深刻意识到,中华传统文化,尤其是作为‘绘画艺术活化石’和非物质文化遗产的烙画要想在新世纪里‘创新性发展,创造性继承’,就必须敞开胸襟,放眼世界,跟上时代前进的步伐,在拓展国际视野的同时,逐步加强与国际烙画领域的学术交流和理论探索。他的这个学术观念集中体现在书中的《国际篇》里,品读该篇可以深切地感受到作者那颗随时准备报效祖国的赤子之心。研读《国际篇》中收录的大量以‘火’为笔的国外艺术家及其作品简介不免使人感慨万千,在茫茫网海中搜集、整理、翻译乃至后期图像编辑制作堪称卷帙浩繁的海量信息真的难以想象作者该为此耗费了多少心血与辛勤汗水。常言道,一分耕耘一分收获,相信这些珍贵的最新国际烙画信息必将对开拓国内烙画界及爱好者的国际视野起到无可替代的巨大推动作用。而《当代烙画》在国内的出版发行也标志着中国烙画已崛起于世界烙画艺术之林。总之,无论是在攻克烙画褪色这个世界性难题领域的贡献,还是在构建烙画语言系统方面的建树,作为一本百科全书式的烙画文献,《当代烙画》的出版必将因其划时代的里程碑意义而载入国内外烙画史册。

2019年9月

曹保明

《当代烙画·序》作者简介

曹保明

《当代烙画》作者简介

艺海拾贝半世辛,磨杵烧炭炼丹青